党史学习教育||文铭党史 人物篇|赵纫兰:倾尽此生只为君

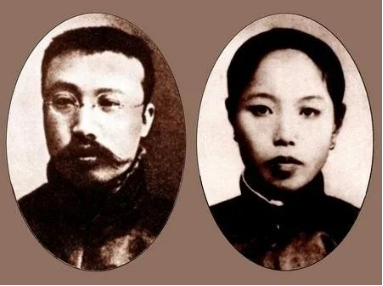

赵纫兰(1884年1月21日-1933年5月28日),李大钊妻子,一位有高尚道德和伟大品行的女性,为中国革命做出了突出的贡献,中共河北省委于1936年6月追认她为中国共产党党员。

1884年出生于河北省乐亭县大黑坨村一个富户人家,与李大钊是青梅竹马。嫁到李家后,她便一力承担起侍奉老人、料理家务和照顾丈夫并激励他发奋读书的重担。赵纫兰做的,是当时很多“有识之士”都难以做到的——全力支持李大钊报考新式学堂,甚至留洋日本的决定。在李大钊读中学时,曾萌生过退学做工养家的念头,但是坚韧而又有远见的赵纫兰硬是“逼”着他返回永平府中学堂继续读书,也正是在那里,李大钊渐渐明确了救国之志。

1907年,李大钊决定赴天津报考采取更加专业新式教育的北洋法政学堂。赵纫兰选择全力支持,决心即便靠典当挪借也要扶持李大钊求学到底,这不得不说是一种极具远见的先锋态度,而李大钊也对此一生感怀在心。

关于赵纫兰的无私,还有一个著名故事。大家都知道,李大钊曾任北京大学图书馆的主任,在当时,北京的小学教师月收入不到二十元,包月的黄包车夫每个月只开五到八元,而作为高校职工,李大钊刚到任的时候月工资是一百二十元,后来被聘为北京大学教授,工资又有所增加,月收入在二百元左右。以当时的物价水平,他的月薪能够买下四千四百斤上好面粉,就算下馆子,到北京前门饭店吃他们的名菜“红烧翅根”,也可以点上一千二百份,是一家人一天三顿都吃不完的份量。

可是,操持家务的赵纫兰却时常感到窘迫。因为,当时的李大钊已经在积极筹备建党事务,每月会从自己收入中拿出80元作为党组织的活动经费,与此同时,他还常常接济生活困难的学生和工友,甚至预支工资借给别人。对此,赵纫兰没有任何怨言,她处处从简,用过农村日子的办法在北京这座城市里生活,因为舍不得用油,连家常的葱油饼都很少做,常常是直接用饼卷着大葱来吃,而即使这样,一家人也只能饥一顿饱一顿。

除了毫无怨言地让丈夫将家用拿去支持党组织活动,赵纫兰还是李大钊革命事业上的重要帮手。每当李大钊在家里与同志们谈论事情时,她就承担起在门外站岗放哨的职责,有时还会帮忙传送情报,在李大钊几次被通缉时,常常只有她一个人知道其行踪,即使受到威逼利诱,她也从未透露过半句党和李大钊同志的秘密。

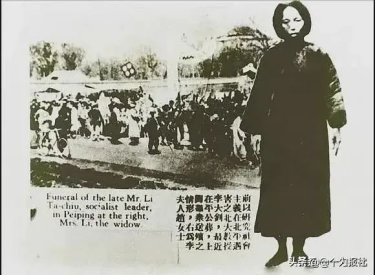

李大钊就义后,家里连下葬的钱都没有,直到6年后才以公葬的方式筹集到钱入土为安。甚至在处理丈夫后事时,她都坚决服从党组织安排。当时中共地下秘密组织出于对形势的判断与她商议,想将葬礼变成一次大规模的示威游行,她对此毫不迟疑:“李先生是属于党的,他是为革命而死的,党组织怎样指示,就怎样办吧!只要我能做到的,我一定尽力去做。”

赵韧兰,对中国革命的贡献让她被追认为一名光荣的共产党员,她在后人的记忆中,也不该只是“李赵氏”,不会只是“李夫人”。“赵纫兰同志”,才是对这位杰出女性最确切的称呼;革命者,才是定义这位杰出女性所做贡献的最恰当职业。

中国共产党党员,是赵纫兰应得的光荣称号,也是对她一生的最高评价。她是李大钊的结发妻子,是李大钊求学、从事革命活动的贤内助。在其默默无闻的一生中,她为声名显赫、壮烈刚直的丈夫作了很多牺牲。她质朴厚道,深明大义,为洒血捐躯、舍身取义的革命先驱分担了不少苦累忧愁,献出了不少深沉、伟大的爱。她是一位平凡而伟大的革命女性,是中华民族贤妻良母的杰出楷模,是与李大钊一样值得后来者永远怀念的华夏儿女。

赵纫兰逝世时,已经49周岁了。如今,她在香山之麓的万安公墓,已陪伴引得中华大地发生翻天覆地变化的忠魂铁血长眠地下有70多年了。她还像当初一样,依然“俏也不争春”,“纫秋兰以为佩”。今后,我们在过端午节祭奠我们民族的英灵、伟大的诗人屈原时,切莫忘了送一束鲜花给她,一个用屈原的诗句命名的共产党员——伟大的妻子、杰出的母亲、革命的芳魂——赵纫兰!

在北京香山万安公墓,安葬着革命先驱李大钊的灵柩,陪伴李大钊长眠地下的是他的夫人赵纫兰。李大钊烈士陵园于1983年在万安公墓的园林中修建时,赵纫兰的灵柩随同李大钊的灵柩迁葬至陵园单辟的墓地上,墓碑上的镌字由原来的“李夫人墓”改刻成“李大钊夫人赵纫兰同志墓”。“赵纫兰同志”,是对这位伴“忠魂铁血”(何香凝题词)长眠香山的杰出女性最确切的称呼。

微信公众号

微信公众号 微博

微博